Más Información

AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch; acusa que CNDH no realizó escrutinio sólido sobre su gobierno

Pese a desaceleración económica, bancos alcanzan ganancias históricas en primer año de Sheinbaum; rebasan los 300 mil mdp

Secretaría del Trabajo detalla iniciativa para disminuir jornada laboral a 40 horas; Senado prevé aprobarla el próximo miércoles

La anécdota –le digo a mi amigo, mientras paso un salado buche de cacahuates pitiados– se la escuché al investigador y escritor estadounidense Michael K. Schuessler, a quien conocí por sus libros Tuyo hasta que me muera… Epistolario de Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto y Pita Amor: la undécima musa. Él contaba que, en cierta ocasión, por ahí de mediados de 1990, visitó La Faena en compañía de algunos amigos. Por aquellos ayeres, esta cantina contaba con un modesto escenario en el que se presentaban grupos musicales de las más variadas famas y estilos. Rock, salsa, ranchera, bolero… Panteón Rococó debutó ahí en 1995, por ejemplo. En fin, aquel día, entre cervezas y algarabías, Schuessler se sorprendió cuando de pronto vio aparecer, en el destartalado templete de la Faena, a una de las más altas figuras de la música ranchera: Chelo Silva, la voz que estrenó la canción “Cheque en blanco”, de Ema Elena Valdelamar, y que prácticamente la transformó en un nuevo y aguerrido género.

Me detengo para darle un trago a mi tequila (¡ah caray! como no queriendo la cosa sí nos andamos empedando). Prosigo con el relato. Pues bien, pese al famélico y desentonado mariachi que la acompañaba, la gran Chelo ofreció un espectáculo digno de ovación y la noche, las canciones y los tragos se transformaron en fiesta, relajo y diversión. A la mañana siguiente, Schuessler, aún con cierta euforia entre pecho y espalda, telefoneó a su maestro y amigo, el escritor Carlos Monsiváis, para contarle sobre su más reciente y sorprendente hallazgo: la mismísima Chelo Silva cantando a todo pulmón y como dios manda sobre los pisos de La Faena. Sólo que había un pequeño detalle, y así se lo hizo saber Monsiváis, Chelo Silva llevaba casi diez años de muerta, había fallecido en 1988, en Corpus Christi, Texas.

Lee también: Richard Linklater y la ruptura nuevaolera, por Jorge Ayala Blanco

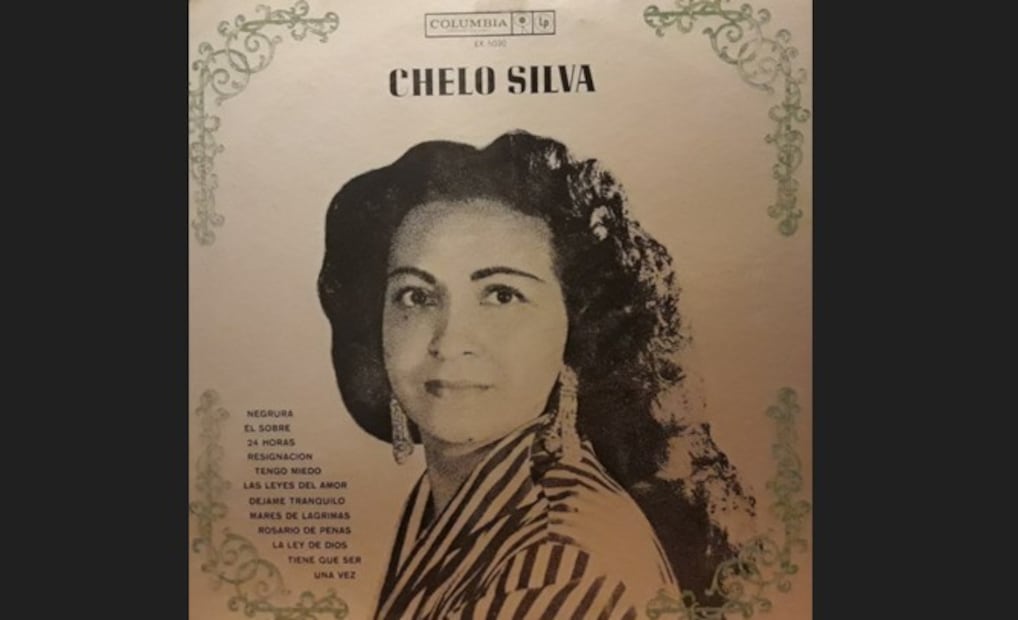

¿Quién era entonces aquella mujer, acaso el fantasma de Chelo Silva? Fiel a la chismorrería, Monsi quiso conocer personalmente a la impostora, así que acordó con Michael acudir a La Faena el siguiente fin de semana y atestiguar el milagro. Consuelo Silva, conocida como Chelo Silva, había nacido en 1922 en Brownsville, Texas. Se había iniciado como cantora en el coro de una iglesia y más tarde adquirió cierta popularidad en una estación de radio de McAllen, hasta que vino a México hacia 1950 y, gracias a su talento y al impulso del compositor Fernando Z. Maldonado, comenzó a destacar en la escena artística.

Su notoriedad creció como la espuma (hablando de espuma, le echaré un trago a mi cerveza), y por esas fechas grabó más de 70 discos. En 1955, ya en la Ciudad de México, firmó un contrato con la disquera Columbia Records, asunto que la catapultó a la fama internacional y durante mucho tiempo fue un verdadero éxito en ventas. A propósito de Chelo, la maestra Valdelamar comentaba: “Era muy muy buena vendedora de discos. Tuve la suerte de que me grabara cinco canciones. Pero era una persona muy sencilla, muy linda. A mí se me hace que murió pronto, muy joven. Tratándola era una bellísima persona”.

Pues sí, Chelo Silva murió en 1988, en Estados Unidos, pero la noticia tardó en llegar a México y durante mucho tiempo se pensó que seguía viva, asunto que permitió el surgimiento de innumerables imitadoras –algunas muy muy buenas, como la que Michael Schuessler escuchó en La Faena– que se hacían pasar por ella. Pero acaso lo más interesante es que Chelo Silva inventó un género musical que, en palabras de Monsi: iba “de la súplica al desafío, del relato herido a la jactancia, del perdón al insulto, de la pose hierática a la pose hierática humanizada por el dolor y petrificada por el desquite”. Así es, Chelo fue la descubridora de ese estilo de cantar canciones desgarradoras que más que canciones se tornaron en himnos de mujeres sufridas y enfadadas con el sometimiento y que, entre risas y provocaciones, humillaban la figura del macho mexicano. Paquita la del Barrio fue la más notable alumna de Chelo Silva, y elevaría ese estilo hasta sus últimas consecuencias.

Lee también: El racionalismo, un momento fundamental de la filosofía

Nuestros tequilas se han esfumado. Las cervezas también. Pedimos la cuenta y le propongo a mi amigo visitar la última cantina de este día: el bar Mancera, que convenientemente se encuentra en el mismo edificio de La Faena. Pagamos. Trastabillamos con dignidad hasta la salida y cruzamos el umbral de este museo taurino con servicio de bar. La noche parece más oscura. Entonces, muestro a mi amigo la fachada del viejo edificio del que acabamos de salir (y al que volveremos a entrar), de tezontle y elegante chiluca, y le señalo un despistado letrero que en lo alto dice todavía “Hotel Mancera”.

El edificio al que me refiero es el que se encuentra en el número 49 de Venustiano Carranza, que antes calle De la Cadena, que fue un lujoso hotel propiedad del minero, político y filántropo hidalguense Gabriel Mancera, quien lo mandó a construir, hacia 1880, con la esperanza de vivir de sus rentas los últimos años de vida. El “Hotel de primer orden” fue levantado sobre la antigua casa de la primera marquesa de Selva Nevada, doña Antonia Josefa María de la Concepción Gómez Rodríguez de Pedroso, quien amasó una fortuna mediante la industria del pulque.

Caminamos unos pasos y llegamos al mítico Bar Mancera. El Mancera fue el bar del Hotel Mancera desde 1912 y hasta 1979, año en que el pomposo albergue cerró sus puertas. Desde entonces, el bar clausuró la puerta que daba acceso directo al hotel (fue convertido en cava y vitrina que conserva algunos fetiches deportivos, como un guante de box firmado por Mohamed Alí, una camiseta de Hugo Sánchez o el cinturón de la WBC de Julio César Chávez) y siguió su vida de forma independiente. Cuando se entra a este bar, aún puede sentirse el boato que lo destacó en sus mejores épocas. Maderas finas, un piano de media cola, una caseta telefónica (que aún funciona), una esplendorosa barra, un monumental vitral tipo Tiffany que anuncia la champaña Pommery & Graco y el coñac Hennesy (de moda en aquella época) y una contrabarra rematada por un reloj de antesala inglés.

Los plafones están ornados con yesería al estilo francés y de las paredes cuelgan anchos cuadros. Uno de esos cuadros siempre llama mi atención. Se trata de una réplica –medio contrahecha– de El triunfo de Baco, del sevillano y barroco pintor español Diego Velázquez, autor de Las meninas, quien al parecer fue descendiente del homónimo gobernador de Cuba, jefe y posterior enemigo acérrimo de Hernán Cortés que falleció de “furia” en 1524.

Continuará…

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]