Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

A los 7 años John Nash jugaba con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 14 dígitos, y fue reconocido por sus familiares y maestros como un prodigio.

A los 19 años, recibió una beca de la Universidad de Princeton, pero no asistía a clases, para no restar minutos a su tiempo, enteramente asignado a lograr Algo Inédito e Importante: algo que imprimiera su nombre en el libro de la historia de las matemáticas.

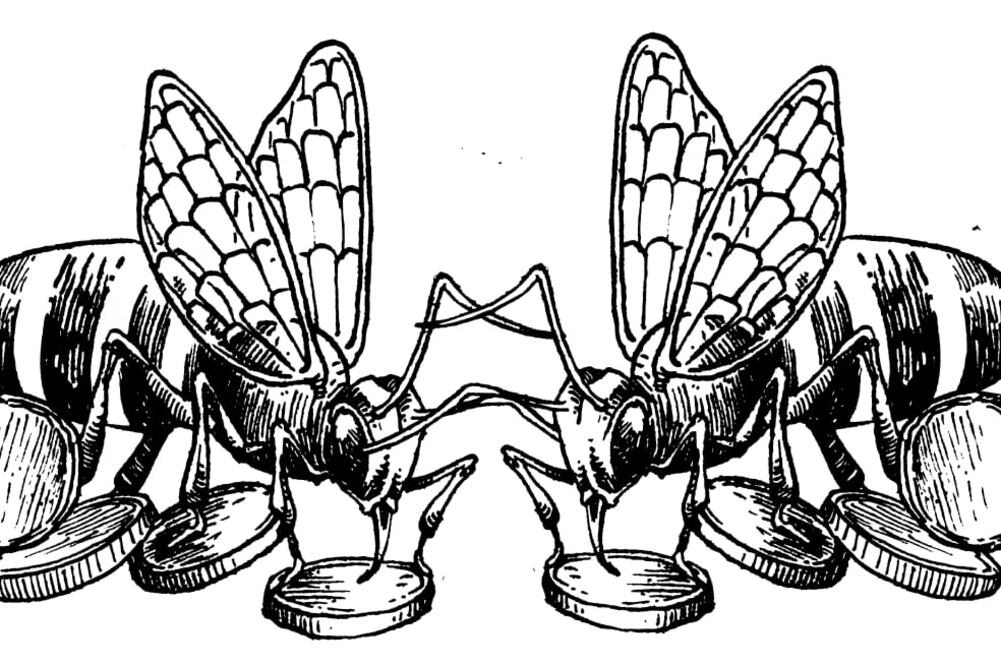

Fue entonces que se interesó en las abejas de las colmenas del jardín de la facultad de matemáticas de Princeton.

Las observaba del amanecer al anochecer y garabateaba en su cuaderno ecuaciones y diagramas: se había propuesto abstraer en cifras su comportamiento: ese trabajar incesante en dispersarse por los jardines para libar flores, ese reagruparse en el panal, para llenar con néctar las celdas hexagonales de cera.

Inventó un juego competitivo que se jugaba en un tablero donde las fichas redondas avanzaban por celdas hexagonales y le llamó Nash. El Nash cundió como plaga en la facultad de matemáticas, y lo apartó a él de las abejas: no había entendido a los laboriosos insectos, pero a cambio su interés se había trasladado a un territorio que parecía más próvido y glamoroso, la novedosa Teoría de los Juegos.

Esta era la premisa tácita de la Teoría de los Juegos Competitivos: Cada individuo se mueve para ganar…

Pues bien, Nash probó que en cada Juego, y conocidas las estrategias elegidas por los otros jugadores, es posible calcular la mejor estrategia para cada jugador. Lo llamó el Punto de Equilibrio. Tenía para entonces escasos 21 años y el Teorema de Nash hizo que su nombre revoloteara en el mundo académico.

A los 26 años era el profesor más joven en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde los otros profesores soportaban sus desplantes de soberbia y egoísmo, por una sola razón: reconocían que era el matemático mejor dotado entre ellos.

Y sin embargo, Nash no se engañaba, su teorema no le había granjeado más que una celebridad menor, incomparable con la de Einstein. Vivía atormentado por lograr ese Algo Inédito e Importante que lo elevara definitivamente sobre todos los matemáticos del siglo.

A los 35 años, vagaba solo por Europa, de ciudad en ciudad y de cuarto de hotel en cuarto de hotel, llenando libretitas de tapas duras y negras con ecuaciones sin números: ecuaciones de valores morales —lealtad, justicia, compasión, amor, egoísmo, venganza, tiranía—. Buscaba la ecuación para la felicidad de la especie humana.

A los 37 años, lo ingresaron en un hospital siquiátrico, cerca de Princeton. Entre sus sienes, voces terribles y socarronas criticaban cada uno de sus actos, desde cómo colocaba la pasta en el cepillo de dientes hasta cómo salía al jardín a orinar sobre los arbustos, cada amanecer a las 4 a.m. en punto.

A los 42 años, lo rescató del manicomio su esposa Alicia y lo llevó a vivir con ella y su hijo, no para rehacer la familia, Nash para entonces era inservible como esposo o como padre, sino por compasión.

(Ah, sí, olvidé contar lo que Nash mismo había olvidado en los cálculos de su propia felicidad: a los 30 años, para optimizar las probabilidades de tener sexo cada noche, se había casado; un año después, en un resultado inesperado, había tenido un hijo; y dos años después, había abandonado a su familia, para buscar por Europa la ecuación de la felicidad).

Y Princeton lo volvió a becar, ésta vez no para aprovechar su genio matemático, sino igual que Alicia, por pura compasión.

Desocupado, Nash deambulaba por las aulas, los pasillos, la biblioteca o los arcos del jardín de la facultad de matemáticas, o por el jardín con colmenas de abejas de la facultad de biología.

Los alumnos lo llamaban El Fantasma de los Botines Rojos, y lo era: un fantasma con botines de tenis rojos, impermeable con las solapas levantadas para esconderle el rostro.

A los 66 años, le otorgaron el Premio Nobel. Para entonces la economía y la política se habían vuelto neoliberales, y se entendían como una maraña de sofisticados juegos competitivos, para los cuales el Equilibrio de Nash, aquel remoto teorema que el veinteañero Nash había redactado en sus primeros años en Princeton, era un instrumento central.

A la vuelta de la ceremonia en Oslo, Nash viajaba con su esposa del aeropuerto a su casa, en un Dogde azul claro, que ella manejaba, cuando se le ocurrió:

—Es que las abejas y nosotros… —empezó a decir—, vivimos en distintos modelos.

Alicia, ella misma matemática, siguió con las manos al volante y los ojos en la carretera, y aguzó el oído.

—En el Modelo de la Escasez, en el que vivimos hoy los humanos —siguió Nash—, cada individuo es como un jugador de poker, siempre calculando detrás de sus propias barajas, como ganarle a los otros jugadores de poker. En cambio, las abejas han desarrollado, a través de milenios de pruebas y errores, un Modelo de la Abundancia, en el que cada individuo actúa para agregar a los recursos del grupo.

—No muy sorprendentemente —dijo Nash—, el Modelo de la Escasez crea escasez y el Modelo de la Abundancia crea abundancia… La escasez perpetua la competencia, la abundancia perpetua la cooperación…

Había entendido por fin a las abejas y soltó una lenta carcajada.

De cierto, había empezado a entender a las abejas el día en que su esposa Alicia lo rescató del manicomio y él le preguntó qué ganaba en el trámite y ella respondió que lo rescataba no para ganar algo, sino por compasión: porque sentía con él su dolor y prefería sentir con él su felicidad.

—Já —exclamó Alicia, al volante del Dodge azul.

Noticias según tus intereses

[Publicidad]

[Publicidad]