Luego de su reinstalación en 1867, la Escuela Nacional de Jurisprudencia poco a poco fue retomando su antiguo prestigio y se convirtió en el centro de formación de los hombres que marcarían los destinos del país en los años subsecuentes.

Al revisar las nóminas de aquellos tiempos, es impresionante destacar la cantidad de nombres que hoy figuran en cualquier diccionario biográfico de historia patria. Es tal su influjo, que abundan las remembranzas de aquellos que transitaron por la hoy Facultad de Derecho de la UNAM.

Narra José Luis Requena, en tono idílico, que “todo el cuerpo docente (…) servían en realidad ad honorem, puesto que la remuneración oficial era insignificante y frecuentemente la donaban para obras útiles o caritativas”, y agrega: “En el profesorado de aquella época figuraban elementos de alta sabiduría y brillante práctica jurídica; pero como en toda la humanidad, aparecían también caracteres y peculiaridades sui-generis. Los alumnos sabían adaptarse, no sin esfuerzos”.

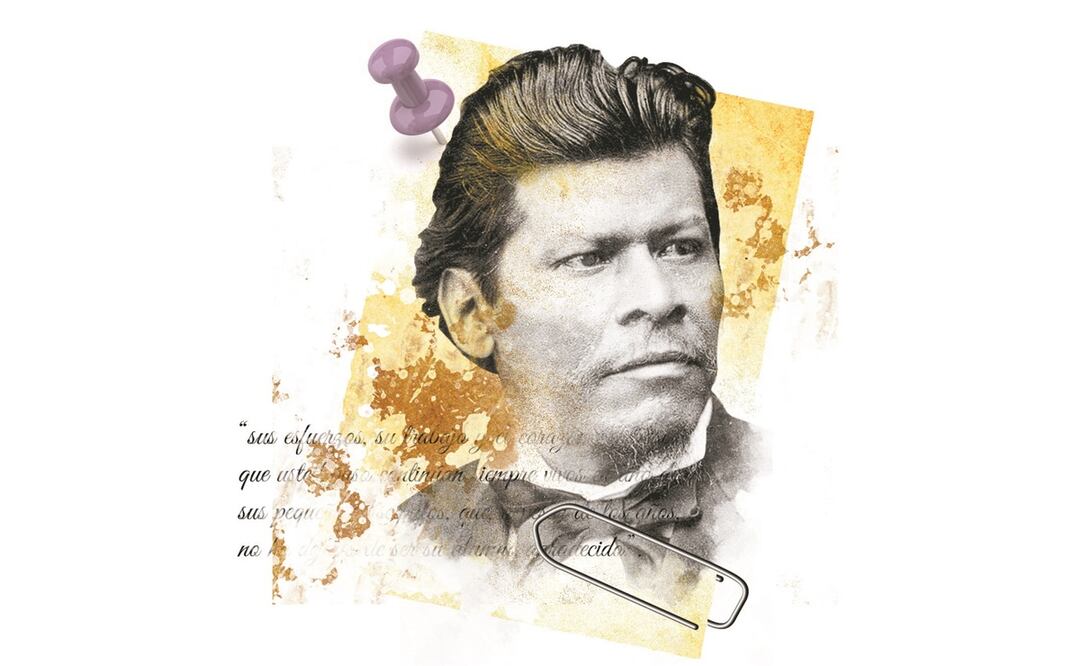

Uno de los contados próceres que no conservaría gratos recuerdos de su breve paso magisterial ahí sería el escritor Ignacio Manuel Altamirano, por lo que es raro encontrar en su obra mayor referencia a las instalaciones ubicadas, en ese tiempo, en la calle de la Encarnación, al lado de la iglesia del mismo nombre y que había sido, previo a la desamortización, un convento de monjas. La antipatía fue recíproca, ya que el autor de El Zarco tampoco es recordado como uno de los grandes maestros de Jurisprudencia.

Para el año escolar de 1880 se decidió incluir en el plan de estudios, que era de seis años, la cátedra obligatoria de Elocuencia y Bellas Literaturas, a impartirse en los dos últimos años lectivos, lo que de inmediato trajo el descontento de los estudiantes, porque la consideraban inútil, hacía más pesada la carga académica, y propiciaría una mayor dilación en su titulación.

En ese momento era director José María del Castillo Velasco, constituyente en 1857, y que era reconocido por su bondad y su “gran solidez de pensamiento y su vida perfectamente organizada”. No obstante, en este tema, su postura se mantuvo inflexible.

Entonces la discusión se centró en las calidades del titular, “deseando los alumnos de esta que sea desempeñada por un abogado competente y cuyos conocimientos sean una garantía para el progreso de la oratoria”, por lo que dirigieron “una excitativa a los señores licenciados Juan A. Mateos, Ignacio M. Altamirano, Manuel María de Zamacona, Justo Sierra, Genaro Raigosa y Manuel Vázquez, invitándoles para que se presenten en la referida oposición”.

De entre todos los concursantes, Altamirano, que tenía experiencia pues ya había impartido una clase similar para los bachilleres, resultó vencedor. Las clases iniciaron el 8 de febrero, los martes y jueves de cada semana, de cinco a seis de la tarde.

La prensa lo saludó: “El Sr. Altamirano se encontrará más a sus anchas entre jóvenes ya formados y podrá desplegar mejor las dotes intelectuales que todos le conocemos. (…) Todos percibirán la importancia de la elocuencia: pero nadie puede, como los abogados, apreciar su urgente necesidad”.

Sin embargo, pronto surgirían los contratiempos. Los discípulos del guerrerense se quejaban de que “el salón en que se da la clase no nos parece apropiado, porque teniendo los alumnos que amaestrarse en los ejercicios de la elocuencia, faltan en dicho local las tribunas necesarias para el efecto”.

Los hechos que ocurrirían después harían que Altamirano no recibiera una carta de los futuros juristas como la que Albert Camus le envió a su profesor después de ganar el Premio Nobel: “Sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido”.